主讲人:谢柏膳

谢柏膳

主讲人简介:

谢柏膳,北京市特聘教授、二级教授、北京市教学名师,北京市高创计划领军人物,国务院政府特殊津贴专家。中国戏曲学院戏文系主任,中国文艺评论基地主任,中国戏曲学院学术委员会副主任。北京剧协常务理事,中国戏曲学会常务理事,中国戏剧文学学会副会长,国际戏剧家评论学会中国分会副理事长。在中国悲剧通史、世界悲剧通史、戏剧美学、当代戏曲文学等范畴内撰著颇丰,在《中国社会科学》等学术杂志上发表论文60多万字,主编《中国戏曲艺术家传记》丛书近百种。创作过多部戏曲作品,其专著曾三度获得国家社科青年项目、一般项目和重大项目,并两度入选教育部教材,其剧作《红珠记》《槐花谣》《翦氏夫人》等四度获国家艺术基金项目。

编者的话:

■被称为“百戏之祖”的昆曲,有着悠久的历史。它的诞生拓展了中国古代的文艺样式,它的发展展示了其特殊的魅力,它的演绎丰富了人们的生活,它的延绵继续书写着戏曲的传奇。新时期以来,昆曲的发展取得了很多突出的成就,也面临着一定的困境,但依然散发着它独特的魅力被人们关注、喜欢。本期讲坛邀请中国戏曲学院戏文系主任谢柏膳教授讲述昆曲艺术的魅力。

昆曲艺术的魅力

从文学层面上看,昆曲是迄今为止中国戏曲剧种中文学性最强的剧种,所以它的魅力实际上就是文学的魅力,它是目前我们所看到的任何一种戏曲中最接近文学的本体。在中国所有的剧种中,昆曲最具有文学性,因为:

第一,从明代以来,几乎所有最好的文学家,都或多或少跟昆曲有一定的关系。比如,明代最好的文学家是汤显祖,汤显祖最高的文学成就体现在戏剧上,体现在他的“临川四梦”———《紫钗记》《牡丹亭》《南柯记》《邯郸记》上。这也是明代文学的最高成就。

其实,从元代开始,中国就进入了以文学为主的方阵。大家都知道中国文学的发展体例是:诗经、楚辞,魏晋南北朝的个体文学,唐诗、宋词、元曲。从13世纪开始,戏剧开始成为文学的主流,尽管元代的诗歌、词和散曲成就也很高,但是与元代的杂剧相比还是稍逊一筹。杂剧成为文学的主流和主体,这使中国文学从文体和文风为之一变。而元代,既成为中国戏剧的黄金时代,也成为中国文学的中兴。因为元代有一大批的剧作家,以关汉卿、马致远、白朴、王实甫代表的这一批剧作家,使元代戏剧发展起来。

在明代,戏剧方面的剧作家,较为有名的是徐渭和汤显祖。在文学史上,徐渭最大的成就体现在杂剧的创作;而以写出“临川四梦”的汤显祖,成为了昆曲的代表,成为明代文学的高峰。也就是说,从元代开始,文学的内容、主题被置换成戏曲、元杂剧,而到了明代,文学的呈现方式和表现方式,转换成了昆曲,即以汤显祖的“临川四梦”为代表。虽然在汤显祖之前,昆山人梁辰鱼的《浣纱记》被称为是昆曲搬上舞台的第一出代表作,但从剧作的角度来看,《浣纱记》的文学性还没有达到一定的高度。

第二,从昆曲作品的细节和性格上来说,更细腻生动。比如写吴越春秋,梁辰鱼的《浣纱记》写得就更加生动。比如表现范蠡这一人物性格的细节,比历史写得更真实、生动,更具备感染力和穿透力。比如吴王勾践卧薪尝胆,历史书上是片断的画面,剧作是完整的剧情呈现,写人物重在写细节,这就是文学的力量,它就在于以细节生动地表现人物性格。

第三,昆曲有着历史的关照和大悲悯的情怀。可以这么说,《浣纱记》未必是最好的文学作品,但是它给汤显祖作了铺垫。汤显祖在徐渭的杂剧引领下,在梁辰鱼的一部昆曲的历史关照的高度上,有了“临川四梦”。当然这是后来人的说法。作为文学的昆曲,因为汤显祖写到了人心的深度、社会的深度、人文的深度,这也就是文学的高度。《紫钗记》和《牡丹亭》虽然写的是爱情,但却达到了人心的高度和人文的高度,而后二者讲的是社会的深度。文学不仅仅是在讲故事,更多的是讲社会情绪、时代精神和人生的大悲悯和生命的大呼喊,这才是文学根本的东西。

从民族特性的层面看,昆曲反映着我们民族的共性,比如爱情。古代人们结婚时“父母之命,媒妁之言”,现代人称先结婚后恋爱。从《西厢记》第一部爱情史诗,到《牡丹亭》,他们都把爱情上升到了一个高度,这种高度反映了整个民族在爱情中的一种转变和态度。文学中,讨论最多的两个母题,一个是爱,一个是死。如果说,王实甫是中国爱情史诗之父,那么洪昇就是中国爱情史诗之圣,汤显祖就是中国爱情史诗是之佛。《西厢记》写到爱,未必写到死,《长生殿》把爱和死做了最好的选择和诠释,而《牡丹亭》是将爱与死写得最合适,他们都对文学的母题作了最好的描绘。这就是戏曲跟文学性,昆曲跟文学性之间的关系。因此,从形式上看,“临川四梦”填充了文学新的发展空间和变体;从内容上看,“临川四梦”把爱与死的主题诠释得最好;与浪漫主义比较,《邯郸记》《南柯记》虽然也是做梦,但它们把现实剖析得最为深刻。

作为舞台艺术的昆曲,从音乐上看,昆曲达到了中国戏曲音乐的最高峰。音乐的内在曲律的变化有三种:一是民歌小调,二是板腔体,三是曲牌体。昆曲是戏曲剧种曲牌最高的显示,音乐上达到极致。在表演上,细致入微到极致。昆曲是“无声不歌”,就是所有声音包括念白都要有歌唱和韵律的成分;“无动不舞”,所有的动作都要有舞蹈的成分。这种极致,是其他剧种所不具备的。正是因为这样,昆曲才成为地方戏学习的对象,也被称为“百戏之祖”。

新世纪以来昆曲艺术的成就

21世纪以来的昆曲艺术,从政策层面、生存环境到观众群体,都有了较好的保障和发展。作为百戏之祖和戏曲艺术的高峰形态,当下的昆曲依然存在着特别明显的亨困两境。对此进行必要的体认与反思,就显得格外应该而且迫切。

昆曲艺术的历史长度,最早可以追溯到唐玄宗时期的著名音乐家和参军戏名家黄幡绰。他与诗人张徽搭档的参军戏,在当时享有盛名。一般认为他在安史之乱后避祸江南,寄籍昆山,为当地教习歌舞,把宫廷正声广为传播,成为昆山腔最早的发端与源头。黄幡绰老死在此,于是其土山便得名绰墩山。后代歌者与戏班,每当春暖花开时便到此演戏祭祀,山边的大湖便称之为傀儡湖。现在一般的说法是,昆曲从魏良辅到梁辰鱼,拥有近600年的漫长的历史,也大都有史可据,有记可查。

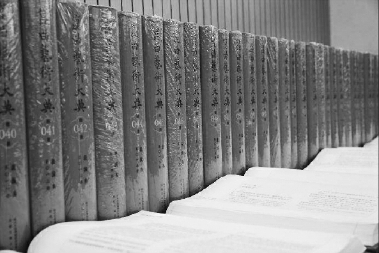

《昆曲艺术大典》

本世纪以来的昆曲,又取得了很多前所未有的成绩和成就。

昆曲艺术的国际化与全球化,在本世纪成绩骄人。2001年5月18日,联合国教科文组织在巴黎宣布第一批“人类口头和非物质遗产代表作”名单,昆曲以排名第一的领军剧种列于各国剧种之首。这一成就与中国艺术研究院戏曲研究所的详尽而得体的申报息息相关,与全中国文化人和政府层面一以贯之的推动有关,也与全人类共同的审美判断和历史认定有关。

从昆山到苏州,从苏州到南京,从江南的地方剧种与声腔到帝都皇宫,昆曲很快从地方艺术嬗变为宫廷艺术,再演化成为全国流行的高雅艺术之标志性剧种,昆曲有过一些国际化的记录,例如戏剧大家李渔的剧目,很快就会在东瀛流传。但其真正层面的国际化与全球化,还是在21世纪初叶得以完成,除了作为世界非遗项目排在前面第一位之外,昆曲的代表作《牡丹亭》在国际舞台上上演之多,影响之大,前所未有。该剧这些年来几乎成为全世界每一个大型国际艺术节上的“新宠”剧目,各大昆曲院团的《牡丹亭》乃至上昆的“临川四梦”,都有出国交流的盛事。苏州昆剧院的青春版《牡丹亭》,在美国乃至欧洲的演出场次和影响堪称最多、最大。林肯艺术中心版的全本《牡丹亭》,也有较大的国际影响。2016年由国际戏剧家协会组织的纪念汤显祖和莎士比亚的系列演出活动,由中国文艺评论中心举办的“汤学”学术研讨会和“杜丽娘回娘家”的活动,由江西省和抚州市举办的纪念纪念汤显祖、莎士比亚和塞万提斯逝世400周年的系列展演与广场活动,以及2017年举办的汤显祖国际戏剧节的各国剧团交流演出,都充分体现出前所未有、于斯为盛的昆曲艺术的国际化与全球化趋势。

前几天我在中国文联《2017年中国艺术发展报告》发布会上提出过,中国古代文化与中国古典文学在新世纪以来的唯一著名品牌就是昆曲,唯一的高峰就是汤显祖与《牡丹亭》。但是昆曲艺术绝不仅仅止于《牡丹亭》,中国的文化艺术之国家名片也不仅仅止于汤显祖。在美国大学通用的戏剧教科书中,中国也只有一个剧目入选其中,那还是汤显祖的《牡丹亭》。

《牡丹亭》和昆曲的影响大,是好事也是不足。因为汤显祖不能掩盖关汉卿和王实甫的光芒,戏曲艺术家们的贡献也不能掩盖屈原、李白、杜甫、白居易的光辉。可全世界人民目前更多人只知道汤显祖,这是昆曲和戏曲界的大幸,同时也是中国古代文学、中国传统文化对外传播与深度弘扬的极大不足。1958年的中国入选的世界文化名人,大都是社会主义国家所互认的,到了今天应该让这些大家真正成为像汤显祖一样的国际文化名人,让唐诗宋词元曲都成为追步昆曲的荣耀,成为能够被各国人民广为接受的精神文化遗产。

昆曲观众的年轻化和校园化,代表着这个古老剧种与时代同行,凸现高雅艺术特色而获得的勃勃生机。在民国时期,京剧在各级学堂的年轻人中有市场,李叔同就是京剧艺术、京剧红伶的积极追随者。昆曲与大学生息息相关,那是浙江人蔡元培校长和苏州人吴梅先生,他们从1907年开始带着北大师生去看昆曲,蔚为当时特别亮丽的文化风景线。大学的昆曲社,在各大都市的大学院中也不绝于缕。

现在从北大到清华,从苏大到上海和其他地区的许多高校,有条件的大学开昆曲课,没有条件的大学听昆曲讲座,好多大学都会邀请昆曲院团进校园演出。现在的大学生喜欢昆曲,已经成为一种文化时尚,你要说他没有看过昆曲,那就简直是在变相地说他没有文化,不够高雅和时尚。北大学生昆曲社的《牡丹亭》演出,完全达到了准专业的水平,他们在高校的演出,在苏州的汇报演出,得到了高校师生和社会各界的热烈欢迎。

海峡对面的台湾大学界别同样是这样。如果今天晚上大学里面有昆曲演出,大学师生却没有看过,明天一定要找出理由,说明昨天有什么要事,所以才没能欣赏昆曲。目前的昆曲院团,大陆有8个专业剧团,台湾至少有5个昆曲剧团,基本上都是京剧演员转型的非职业昆曲院团。

昆曲进入大学的意义太大了。昆曲如果不跟文人结合,昆曲如果受不到当代的大学师生的抬爱和垂青,昆曲这一雅文化就没有了新的生命。相反,社会上一般的观众要想看懂昆曲,事先不做好文化的功课,看起来就会比较朦胧。包括昆曲的原生地昆山而言,当地老百姓更多地喜欢听越剧,唱沪剧,看苏剧,因为这些剧种通俗易懂。昆曲如何在普通老百姓当中得到普及,还要做艰苦而长期的文化提高、文学读解和文明升华的普及和助推工作。

昆曲亨通之重要的标志,除了国际化、年轻化和学院化之外,还要做到充分的学理化。所谓学理化就是要在史论评等经纬度上有着一系列的学术坐标。以中国艺术研究院王文章老院长、刘祯教授为代表的这批学者所编的《昆曲艺术大典》,以南京大学吴新雷、台湾中央大学洪惟助不约而同所编写的《中国昆剧大辞典》,现在都在出修订的版本。还有以朱栋霖教授主编的《中国昆曲论坛》,简直就是昆曲艺术发展的编年史。这四种学术宝典的出现,给昆曲艺术的学术化和历史化过程提供了最为严谨扎实的学术资料和基本论断。

近10年来,我先后主编了《中国戏曲艺术家传记》丛书近百种,其中近一半都是昆曲艺术家的传记。就连《昆曲传字辈》,我们就先后出版了由桑毓喜先生和彭剑飙主编的《昆曲传字辈》和《昆曲传字辈年谱》两部大书,试图从昆曲人物志方面,为昆曲艺术家树碑立传,立此存照。

昆曲艺术的未来之路

关于昆曲的亨通顺境,我们从国际化、年轻化和学术化三个方面做了一些基本阐述。其实从另外一个角度来看,昆曲艺术的诸多困境也显而易见。在看到昆曲艺术成就的同时,还应该看到昆曲面临的困境,逐步改善它,昆曲艺术的未来之路才能走得更好。

昆曲《西厢记》剧照

首先,是中青年演员的缺乏名气,缺少广泛的社会认同感和观众辨识度。昆曲界最有名气的还是我们被称为国宝级熊猫段位的那一批人,在上昆以蔡正仁、岳美缇、计镇华、张静娴等人为代表,在江苏省昆以张继青老师为代表,在苏州以柳继雁老师为代表,在浙江以汪世瑜老师为代表。这一批人无论什么时候上台,不管他怎么步履蹒跚,不管看起来像杜丽娘她娘或者祖母都没有关系,只要这些人一上场,尽管有的人声音还比较抖,有些嘶哑,面容也肯定不如当年的青春灿烂,可是他们在举手投足等方面的综合气质与表演化境,很快就让人忘却其年龄,感佩其功力,让所有的观众不得不拍手叫好,为之深深打动,不得不服。也就是说,这一批演员通过一辈子的孜孜以求,艺术上达到了通境、亨境和化境,你可以说他的身体衰老了,但是你不得不为他的艺术境界叫好。现在有的团队有点过度消费这些国宝级艺术家的倾向,拿这批艺术家做招牌来做商业化和利润最大化的运作,有时候未免有点过头,有时候令热爱老艺术家们的观众都为之心疼,咱们不能过度消费老人家。这就是昆曲观众的文化修养,大家不仅仅看演员的面孔,不仅仅看青春美貌,更多的还在看艺术、看文化、看内涵和艺术境界。

从这个层面来讲,目前的中青年昆曲演员,比起老一代艺术家还有一定的差距。比方说张继青老师年轻的时候,天天有演出,常常一天演两场,她是在舞台上摸爬滚打、千锤百炼淘铸出来的。今天的中青年演员舞台实践的机会并不多,唱一天歇十天,看看等等又一年,那就很难练出真的台风和好的本事,很难跟观众构成那么好的互动反馈与良性循环。一个昆曲演员永远要有舞台缘,要有观众缘,才能有攀上艺术高峰之美妙意境的缘分。尽管昆曲在今天很时尚,可是昆剧演员上台的机会还是很少。但昆曲演员在台上、在社会各界中没有最高辨识度的时候,那就只能在一个不高的段位重复运行和简单循环。

另外一个困境就是中青年演员会唱的戏码越来越少。从传字辈到蔡正仁这一辈,已经丢失了好多戏;目前的中青年昆曲演员,所会的戏更是逐代递减。长此以往,昆曲表演艺术家的浑身武艺和诸多剧目,就会逐渐凋零下去,寥落起来。所以演员的知名度的背后在于他练过多少功,演过多少戏,如果跟老一辈没有可比性,代渐其半,昆曲的表演天地就会显得单调而寂寞。

其次,是昆曲作家的困境,我历数了一下昆曲作家的基本构成,70岁左右的昆曲作家只有郭启宏,到现在还能写,包括李后主、李清照、顾炎武等,他都写得好。他是中山大学中文系毕业的,一写词就是锦绣文章,其他剧作家跟他比文字、比典故、比才华,还是有距离,他就是吴梅的再传弟子,精神气质都不一样。年近70的还有江苏的张弘先生,从演员到编剧,经过这么多年的转型,他的昆曲剧本的整理改编上,做得相当不错,值得我们赞许。

还有一位不可或忘的昆曲作家,是60出头的中国剧协副主席罗怀臻。他的昆曲《班昭》写到极致,但他现在每天到处去做理论的布道,他也会写其他剧种的剧本,但在昆曲的剧本创作方面好像兴趣不大,我看他信心满满地讲戏剧观念,“一则以喜,一则以忧”。喜的是他有理论的创造,忧的是他大量消费了书写昆曲的大好时光。

还有一批作家,像北昆的王若皓、王燕等人,40多岁,曲词都很好,但是剧本结构还不是最好,人物塑造还是不够精心。还有罗周的曲词也不错,但是戏剧结构和人物塑造,特别是原创精神,总还是要日臻精美,更加努力。这一批人当中还有余永杰。他是目前为止全中国范围内的中青年编剧当中,昆曲曲牌写得最好的一位,他是中国戏曲学院的硕士,后来又跟罗怀臻老师作编剧,曲词写得古色古香,饶有韵味。看他的剧本,有点阅读古人昆曲的感觉。他先后获得了三个国家艺术基金的剧目,包括湖南省昆剧团演出的《乌石记》在内,基础很不错。

当然,台湾的学者教授例如曾永义、洪惟助也都写昆曲,曲牌也写得符合平仄,但是终究文人昆曲的感觉太强,舞台上的趣味还有所欠缺。

包括最为艰难的话题,还是要提一句。例如如何创作当代题材的昆曲,今天的昆曲人如何对我们的时代有所体现,再难也要有人去尝试、去探索、去攻坚。昆曲总是历代都有现实题材的作家涌现出来,昆曲也从来不是仅仅靠吃老本、靠演传统戏来生存的。清初的苏州派,现实题材的昆曲写得就很有规模。如今,我们也期盼着现实题材昆曲的新的呈现。

回顾昆曲盛衰的历史,往往是几十年来一个盛衰,经过一次轮回。在一派大好的“声、歌、舞、乐”形势下,我们也要关注昆曲最基本的困境。在昆曲发展的利好情况下,我们提出昆曲生存相为表里、互为参照的亨困二境,是希望全社会包括昆曲从业人员在内,都能在各个方面给昆曲创造更好的生存和发展的环境。